Autonom. Vernetzt. Bereit? – Das Handbuch zur Zukunft des öffentlichen Verkehrs

Aus unserem BLOG • Von Tim Raulf, innocam.NRW • Juli 2025

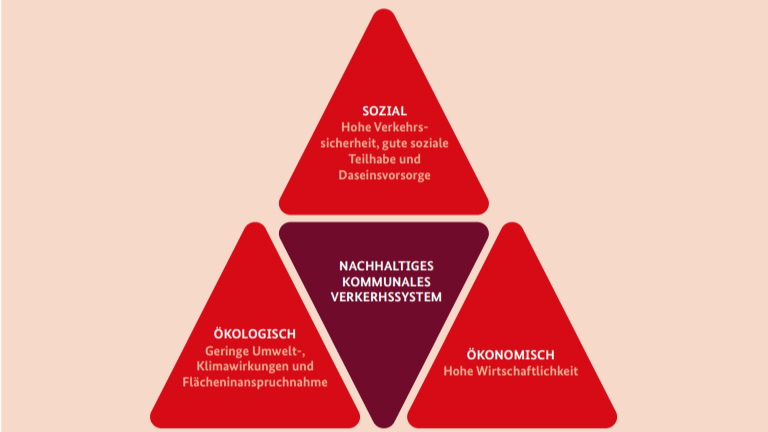

Deutschland steht vor der Aufgabe, zukunftsfähige Lösungen für die wachsenden Herausforderungen im Bereich der Mobilität zu finden. Mit der Strategie für autonomes Fahren im Straßenverkehr „Die Zukunft fährt autonom“ geht die Bundesregierung genau darauf ein. Die Strategie beinhaltet die Potenziale und Herausforderungen eines automatisierten Verkehrs und definiert Handlungsfelder und Maßnahmen für einen erfolgreichen Einsatz. Daraus abgeleitet bietet die automatisierte und vernetzte Mobilität (AVM) vielversprechende Ansätze, den komplexen gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Anforderungen zu begegnen.

Ein zentraler Bereich der Strategie ist der öffentliche Verkehr (ÖV). In diesem Kontext haben Kommunen eine wichtige Rolle. Als zentrale Akteure im ÖV müssen sie sich um den Aufbau der physischen und digitalen Infrastruktur kümmern, eine geeignete Mobilitätsstrategie für sich entwickeln und den Betrieb des ÖV gestalten. Durch den gezielten Einsatz von Technologien wie digitalen Steuerungssystemen, künstlicher Intelligenz oder der Bereitstellung von Infrastruktur zur Kommunikation zwischen Vehicle-to-everything (V2X) können Kommunen einen gezielten Beitrag zur Mobilitätswende, Klimaneutralität und Daseinsvorsorge leisten.

Im Zuge dessen hat das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) das Handbuch „Autonomes Fahren im öffentlichen Verkehr“ herausgegeben. Es wurde im Rahmen eines vom BMDV geförderten Projektes erarbeitet, das von der ifok GmbH, der PTV Group, dem KIT und Rödl & Partner durchgeführt wurde. Es basiert auf den Ergebnissen eines umfassenden Beteiligungsprozesses mit den relevanten Stakeholdern und bezieht die Erfahrungen aus verschiedenen Projekten rund um das Thema des automatisierten und vernetzten Fahrens (avF) ein. Der Begriff avF ist eine spezifische Ausprägung der AVM für fahrerlose Kraftfahrzeuge und wird von den Autor:innen des Handbuches im Kontext des ÖV durchgängig verwendet.

Das Handbuch wird vornehmlich an Kommunen und Mobilitätsanbieter adressiert. Es verfolgt das Ziel, Wissen und Kompetenzen aufzubauen, Gestaltungsoptionen und Erfordernisse aufzuzeigen sowie Chancen und Möglichkeiten des avF für eine nachhaltige und lebenswerte Kommune zu identifizieren. Es soll dabei Kommunen und Mobilitätsanbieter unterstützen, eine geeignete Strategie für den Einsatz von autonomen und vernetzten Fahrzeugen zu entwickeln. Dabei ist das Ziel, Lösungen des avF in den konventionellen ÖV zu integrieren, um bestehende Versorgungslücken gezielt zu schließen.

Das Kompendium ist in vier Phasen gegliedert, die als Leitfaden zur erfolgreichen Implementierung eines avF-Angebots für Kommunen und Mobilitätsanbieter dienen. Von der Erstellung eines Planungsrahmens über die Strategieentwicklung bis hin zur Betriebsplanung und Umsetzung sowie Erfolgskontrolle deckt das Handbuch den gesamten Prozess mit seinen Herausforderungen und Potenzialen ab.

Wenn eine Kommune bzw. ein Mobilitätsanbieter die Einführung von Lösungen des avF beschließt, muss zunächst ein Planungsrahmen erstellt werden. In diesem werden die spezifischen Chancen und Herausforderungen eines solchen Mobilitätssystems konkret beschrieben. Das Handbuch empfiehlt, direkt ab Beginn eine Arbeitsgruppe aufzubauen, die in die Strategieentwicklung, Betriebsplanung, Umsetzung und Erfolgskontrolle eingebunden ist. Sie muss durch eine breite, interdisziplinäre fachliche Kompetenz besetzt sein. Dazu gehören unter anderem die Bereiche Verkehrs-, Stadt- und Raumplanung sowie Verkehrsmanagement, Planung, Umweltschutz, Finanzierung und Recht. Darüber hinaus ist die Einrichtung von zielgruppenspezifischen Partizipations- und Kommunikationskanälen für eine breite Akzeptanz des avF-Angebots in der Bevölkerung notwendig.

Um die Bedarfe an das angedachte avF-Angebot zu ermitteln, ist eine ganzheitliche Mobilitätsanalyse im Kontext der Strategieentwicklung anzustreben. Wichtig dabei ist, dass die politischen Rahmenbedingungen, rechtlichen Vorgaben, demografischen Entwicklungen, technologischen Fortschritte sowie gesellschaftliche Veränderungen berücksichtigt werden. Die Analyse dient dazu, Lücken im konventionellen ÖV zu identifizieren, die das avF schließen kann. Anhand dieser Ergebnisse werden die Handlungsfelder definiert. Nachdem die Bedarfe und Möglichkeiten bestimmt wurden, schlägt das Handbuch vor, eine Vision des avF-Angebotes zu skizzieren, die ein greifbares, positives Bild des Mobilitätssystems für die Bevölkerung zeichnet.

Im Kontext der Betriebsplanung empfiehlt das Handbuch Kommunen und Mobilitätsanbietern, sich frühzeitig mit Unternehmen in Verbindung zu setzen, die avF-Lösungen umsetzen können. Für die praktische Einführung eines avF-Systems müssen Betreiber den geplanten Betriebsbereich für das angestrebte avF-Angebot den Unternehmen äußerst detailliert beschreiben. Darüber hinaus ist es für die Kommunen und Mobilitätsanbieter notwendig, wichtige Informationen wie Kartenmaterial oder den Zustand der Straßen zur Verfügung zu stellen. Denn erst durch ein genaues Abbild des Betriebsbereichs ist eine für den individuellen Fall passende Operational Design Domain (ODD) realisierbar. Allerdings fehlt es angesichts der noch geringen Nachfrage derzeit an dezidierten Herstellern von autonomen und vernetzten Fahrzeugen.

Für die erfolgreiche Umsetzung eines avF-Angebots bedarf es in den Kommunen einer ausgebauten physischen (z. B. Straßen, Zu- und Ausstiegspunkte oder Wartebereiche) und digitalen (z. B. V2X, digitale Karten oder Informations-, Buchungs- und Bezahlsysteme) Infrastruktur. Diese spielt bei der Betriebsplanung eine entscheidende Rolle. Neben barrierefreien und flexibel gestaltbaren Haltepunkten sowie einer einwandfreien Straße ohne Schlaglöcher ist die Integration kooperativer und intelligenter Verkehrssysteme (C-ITS) von großer Bedeutung. Sie ermöglicht eine reibungslose Kommunikation und trägt zu einem effizienten Flottenmanagement bei.

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Betriebsplanung ist die Entwicklung eines Datenkonzepts, das die Balance zwischen Datenschutz und der Verfügbarkeit respektive Nutzbarkeit zum Ziel hat. In diesem Kontext empfiehlt das Handbuch, dass sich Kommunen und Mobilitätsanbieter um eine ausreichende Datenkonzentration kümmern. Diese ist maßgeblich für die Funktionalität des avF. Darüber hinaus haben die neuen technischen Herausforderungen und der Wegfall des klassischen Fahrpersonals perspektivisch nicht unerhebliche Auswirkungen auf Personalplanung und Personalentwicklung. Das bedeutet, dass Kommunen und Mobilitätsanbieter neue Personalentwicklungsstrategien implementieren müssen.

Bevor es schließlich in die Umsetzung des Betriebs geht, ist das intensive Auseinandersetzen der Kommunen und Mobilitätsanbieter mit dem rechtlichen Rahmen zum Einsatz des avF essentiell. Neben einer Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion vom Kraftfahrt-Bundesamt muss der Betreiber beispielsweise eine Genehmigung für den Betriebsbereich sowie eine Zulassung zum öffentlichen Straßenverkehr beantragen. Bei der Beschaffung von neuen Gütern und Dienstleistungen ist es wichtig, dass sie in das bestehende Ökosystem kompatibel integriert werden können. Gleichzeitig ist es für die Erfolgskontrolle notwendig, ein Monitoring aufzubauen, in dem die eingeleiteten Maßnahmen evaluiert werden, um Optimierungen zu entwickeln respektive zu installieren. Für die Umsetzung des Betriebs von Fahrzeugen mit SAE-Level 4 gibt es in Deutschland bereits einige Projekte, die sich im Testbetrieb befinden. Dazu zählen unter anderem die vom BMDV geförderten Projekte KIRA, AHOI und ALIKE mit der Zielsetzung, nach Ende des Projekts den autonomen Regelbetrieb im ÖV aufzunehmen.

Das Handbuch „Autonomes Fahren im öffentlichen Verkehr“ bietet einen übersichtlichen Einstieg für den Aufbau des avF in Kommunen. Es vermittelt grundlegendes Wissen zum avF, liefert praxisnahe Orientierung und verdeutlicht, welche strategischen, rechtlichen und infrastrukturellen Schritte erforderlich sind. Darüber hinaus beinhaltet es für jede der vier Phasen Checklisten, die für die Gestaltung des avF alle wichtigen Schritte auflisten. Damit stellt es eine wertvolle Grundlage dar, um automatisierte und vernetzte Mobilitätslösungen verantwortungsvoll und zielgerichtet in den Kommunen vor Ort umzusetzen. Wir empfehlen dieses Werk.

innocam.NRW begleitet Kommunen beim Einstieg und bei der Umsetzung automatisierter und vernetzter Mobilität mit verschiedenen Angeboten. Einzelheiten dazu finden Sie auf unserer Website.

Sie haben ein spannendes Projekt oder Studienergebnisse, die in unserem Blog vorstellen möchten, oder Sie würden gerne mehr über ein Thema oder eine Fragestellung erfahren? Dann melden Sie sich einfach info@innocam.nrw, wir freuen uns über Vorschläge und Ideen!