Erprobungsbetrieb gemäß AFGBV – Drittes Treffen im Arbeitskreis Straße

Aus unserem BLOG • Von Lukas Zanger, RWTH Aachen • März 2025

Am Mittwoch, den 26.02.2025, fand das dritte Treffen im Arbeitskreis Straße in Aachen am Institut für Kraftfahrzeuge (ika) der RWTH Aachen statt. Im Fokus stand das Thema „Erprobungsbetrieb gemäß AFGBV: Welche Hürden und Herausforderungen ergeben sich?“.

Im dritten Arbeitskreistreffen standen rechtliche Rahmenbedingungen in Deutschland im Hinblick auf die Erprobung automatisierter Fahrzeuge im Vordergrund. Insgesamt 23 Teilnehmende, hauptsächlich aus NRW, fanden zusammen, um sich über praktische Erfahrungen sowie Hürden, die sich im Rahmen der Erlangung einer Erprobungsgenehmigung ergeben, auszutauschen.

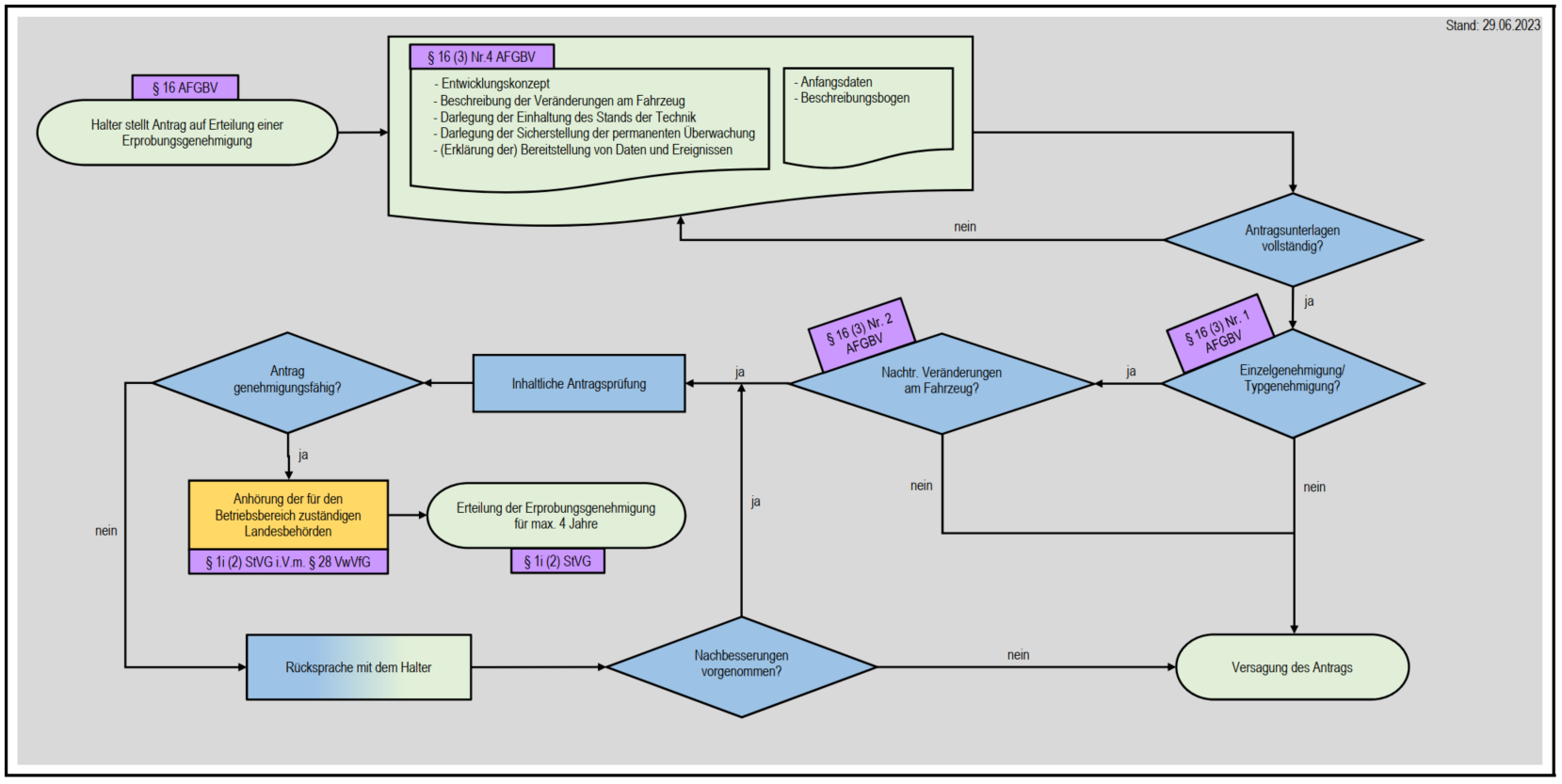

Das Treffen startete nach einer kurzen Vorstellungsrunde mit einem Vortrag, gehalten vom Team von innocam.NRW, der in das Thema einleitete. Es wurden die in Deutschland geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf die Erprobung automatisierter Fahrzeuge vorgestellt. Mit Änderung des Straßenverkehrsgesetztes (StVG) [1] wurde im Jahr 2021 die gesetzliche Grundlage für automatisiertes Fahren in Deutschland geschaffen. Die Erprobung automatisierter Fahrzeuge erfolgt gemäß StVG in Verbindung mit der ebenfalls 2021 eingeführten Verordnung zur Genehmigung und zum Betrieb von Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion in festgelegten Betriebsbereichen, kurz AFGBV [2]. Für Betriebserlaubnisse sowie Erprobungsgenehmigungen für Fahrzeuge mit automatisierter Fahrfunktion (kurz ADS für „Automated Driving System“) ist seit dem das Kraftfahrtbundesamt KBA als nationale Genehmigungsbehörde zuständig [3]. Das KBA skizziert einen klaren Prozess, der im Rahmen der Erteilung einer Erprobungsgenehmigung zu durchlaufen ist (siehe Abbildung [4]). Teil dessen ist die Einreichung eines sogenannten Entwicklungskonzepts [5] (gemäß § 16 (3) AFGBV).

Ein Entwicklungskonzept muss u.a. folgende Informationen im Hinblick auf die Erprobung enthalten:

• Liste von verantwortlichen Personen, inkl. Stellenbeschreibung, Zugangsvoraussetzungen und Schulungsplan

• Beschreibung des Entwicklungsprozesses mit Entwicklungszielen, -plan und -monitoring

• Beschreibung der zu erprobenden Fahrfunktion(en)

• Konzept zur permanenten Überwachung des ADS während des Betriebs

• Darlegung der Einhaltung des Stands der Technik

• Darlegung wie die permanente Überwachung des Betriebs gewährleistet wird

• Erklärung, dass im Entwicklungskonzept die Bereitstellung nicht personenbezogener Daten und Ereignisse

• Beschreibung der Art der Dokumentation und der Verifizierung von gesammelten Daten inkl. Angaben zur Datensicherung

Es folgte ein Impulsvortrag von Udo Steininger von der TESACO GmbH, in dem eine Reihe von Leistungsanforderungen für einen erfolgreichen und sicheren Erprobungsbetrieb von ADS aufgezeigt wurden. Voraussetzung für eine Erprobungsgenehmigung durch das KBA ist demnach eine Einzel- oder Typengenehmigung des „Basisfahrzeugs“, welches später mit einem ADS ausgestattet wird, sowie die nachträgliche Modifikation zur Ausstattung des Fahrzeugs mit einem ADS (siehe auch §16 (3) Nr. 2 AFGBV). Herr Steininger nannte ebenfalls eine Reihe von Sicherheitsanforderungen, die erfüllt sein müssen. Ein entsprechendes Sicherheitskonzept sieht eine Reihe von Aufgaben und Verantwortlichkeiten für den Sicherheitsfahrende und/oder die technische Aufsicht vor.

Dazu zählt, dass eine technische Aufsicht im Sinne des Entwicklungskonzeptes mit einer Deaktivierungs- sowie Übersteuerungsmöglichkeit ausgestattet sein muss. Außerdem ging Herr Steininger in seinem Vortrag auf einige Leistungsanforderungen ein, die an das ADS zu stellen sind, um damit in die Erprobung gehen zu können. Das auf dem Sicherheitsfahrenden basierende Sicherheitskonzept setzt voraus, dass der Sicherheitsfahrende in der Lage ist, ein Fehlverhalten des ADS auszugleichen, nicht aber dauerhafte systematische Unzulänglichkeiten des ADS. Daraus ergeben sich wiederum implizite Leistungsanforderungen: Das ADS muss ausgereift genug sein, um in akzeptabler Weise Verkehrssituationen in Interaktion mit anderen Verkehrsteilnehmenden und Objekten zu bewältigen. Eine Herausforderung dabei ist, dass ein Testen des ADS unter realen Bedingungen bis zur Erteilung einer Genehmigung zur Erprobung auf öffentlichen Straßen nicht möglich ist. Daher ist es laut Herrn Steininger wichtig, bereits vor der ersten Erprobung auf öffentlicher Straße, das ADS so weit wie möglich zu testen. Lösungen dafür könnten zum einen sein, dass das ADS in virtueller Umgebung, also in Simulationen, zu testen ist oder die Software mit in der realen Welt gesammelten Daten zu füttern. Letzteres Verfahren wird auch als „Software-in-the-Loop“ bezeichnet. Zum anderen sind reale Tests auf dafür vorgesehenen Prüfgeländen essenziell, um die Interaktion des ADS mit realen Verkehrsteilnehmenden bzw. in realen Szenarien in kontrollierbarer Umgebung zu testen. Eine Anregung in diesem Kontext ist, dass auch seitens der Antragsstellenden gemeinsame branchenübergreifende Lösungen/Standards erstrebenswert sind, um den Prozess zur Erlangung einer Erprobungsgenehmigung sowie der anschließenden Zertifizierung für einen Regelbetrieb möglichst effizient zu gestalten.

In der auf den Vortrag von Herrn Steininger folgenden Diskussion kam unter anderem die Frage auf, wie man abschätzen könne, ob das ADS einen ausreichenden Reifegrad erreicht habe, um tatsächlich den Prozess zur Erlangung einer Erprobungsgenehmigung einzuleiten. Als möglicher Lösungsvorschlag wurde das Konzept des Szenarien-basierten Testens genannt. Gegenstand dieses Testverfahrens ist ein Satz an Verkehrsszenarien, den das ADS bewältigen muss, um den Reifegrad einschätzen zu können. Das Testen der Szenarien könnte dann entweder in virtuellen Umgebungen oder auf Prüfgeländen erfolgen. Am Ende des Testens könnten dann quantitative Pass-/Fail-Kriterien stehen, um eine automatisierte Bewertung über den Reifegrad des ADS abgeben zu können.

Michael Hamann, Betriebsleiter bei der Bahnen der Stadt Monheim GmbH, berichtete, dass sein Unternehmen bereits 2020 eine Genehmigung für den Betrieb ihrer automatisierten Shuttles in festgelegtem Betriebsbereich erhalten hat. Auf dem Weg dorthin hat sich vor allem das Testen der Fahrzeuge auf abgesperrtem Testgelände als unumgänglich erwiesen. Dort konnten ausführliche Tests verschiedener Verkehrsszenarien durchgeführt werden. Dies hat nach Ansicht der Bahnen Monheim GmbH eine wichtige Hilfestellung im Prozess zur Erlangung einer Erprobungsgenehmigung.

Diskutiert wurde auch über Fahrzeuge, welche die Phase des manuellen Betriebes überspringen und direkt für den automatisierten Betrieb vorsehen sind. Dies sei vor allem im Hinblick auf den Sicherheitsfahrenden, der mit einer Übersteuerungsmöglichkeit ausgestattet sein muss, relevant. Ein Beispiel dafür sind Goods-Mover, ein für den automatisierten Gütertransport ausgelegtes Fahrzeugkonzept. In einem solchem Fahrzeugkonzept sind teilweise keine Arbeitsplätze für Sicherheitsfahrenden vorgesehen. Weiterhin kam die Frage auf, ob man für solche Systeme eine Einzel- oder Typengenehmigung erhalten könnte, welche laut Gesetzgebung Voraussetzung für eine Erprobungsgenehmigung ist. Abhilfe könnte möglicherweise ein temporär nachgerüsteter Fahrer/innenarbeitsplatz schaffen.

Es folgte ein Vortrag von Sebastian Klaudt von der fka GmbH, in dem es um die Rolle sowie die Ausbildung des Sicherheitsfahrenden ging, welcher, wie oben beschrieben, integraler Bestandteil des Sicherheitskonzepts in der Erprobung ist. Die Hauptaufgabe des Sicherheitsfahrenden besteht in der Entkräftung von Gefahrensituationen. Dabei sind im Hinblick auf den Sicherheitsfahrenden selbst zwei Gefahren zu beachten: Zum einen eine kognitive Überlastung des Fahrenden, da dieser unter Umständen zu viele Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen hat und zum anderen ein „Boreout“, der daraus resultiert, dass der oder die Fahrende die Fähigkeit des ADS überschätzt. Beide Situationen müssen bei der Ausbildung des Sicherheitsfahrenden sowie bei der Entwicklung eines entsprechenden Konzepts berücksichtigt werden.

In der anschließenden Diskussion wurde unter anderem ein wichtiger Motivator für die Automatisierung des ÖNPV genannt: Und zwar ist das zum einen der Fachkräftemangel, der auch die Rolle des Fahrpersonals im ÖPNV betrifft, und zum anderem die Einsparung von Kosten für entsprechendes Personal. Die Vorteile der Automatisierung kommen vor allem dann zum Tragen, wenn ein Sicherheitsfahrender im Fahrzeug selbst nicht mehr benötigt wird. Daher ist die Motivation groß, den Erprobungsbetrieb gemäß Gesetzgebung für Erprobungszwecke zu nutzen, jedoch den Zustand der Erprobung so bald wie möglich zu verlassen, um anschließend eine Betriebserlaubnis für einen Regelbetrieb zu erhalten. Das bedeutet, dass der Zustand des Erprobungsbetriebs nur als ein temporärer Zwischenschritt auf dem Weg zum Regelbetrieb angesehen werden sollte. So ist es auch in der Gesetzgebung vorgesehen, weshalb ein Erprobungsbetrieb stets mit zeitlicher Befristung genehmigt wird.

Alles in allem blicken wir auf spannende Impulse sowie eine konstruktive Diskussion im Rahmen des Treffens im Arbeitskreis Straße zurück. Eine der zentralen genannten Herausforderungen im Hinblick auf die Erprobung eines ADS besteht darin abzuschätzen, welchen Reifegrad das System haben sollte bzw. haben muss, um den Prozess der Erprobungsgenehmigung anzustoßen. Eine mögliche Herangehensweise dafür könnte Szenarien-basiertes Testen in Verbindung mit dem automatisierten Auswerten von quantitativen Kriterien sein. Außerdem besteht im Arbeitskreis Konsens darüber, dass ausführliche Tests des ADS unumgänglich sind, bevor das System auf öffentlicher Straße getestet werden kann. Sowohl virtuelle Tests als auch reale Tests auf Prüfgelände sind dafür essenziell (siehe Bericht innocam.UPDATE von Februar 2022 [6]). Erstrebenswert sind dabei gemeinsame branchenübergreifende Lösungen sowie ein Erfahrungsaustausch verschiedener Akteure untereinander, um den Prozess der Entwicklung des ADS hin zu einem erprobungsfähigen Betrieb möglichst effizient zu gestalten.

Quellen:

[1] https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/

[2] https://www.gesetze-im-internet.de/afgbv/

[3] https://www.kba.de/DE/Themen/Typgenehmigung/Autonomes_automatisiertes_Fahren/autonomes_Fahren_node.html;jsessionid=42D77FCCC68175133E9BFEA09A74B2D4.live21303

[4] https://www.kba.de/SharedDocs/FAQs/DE/Typgenehmigung/autonomes_Fahren_02_Erprobungsgenehmigung_02_Verfahrensablauf/dl_erprobungsgen_prozess.pdf?__blob=publicationFile&v=5

[5] https://www.kba.de/SharedDocs/FAQs/DE/Typgenehmigung/autonomes_Fahren_02_Erprobungsgenehmigung_03_Entwicklungskonzept/01_Was_ist_Inhalt_des_einzureichenden_Entwicklungskonzeptes.html?nn=3970190

[6] https://www.innocam.nrw/testfelder-und-testgelaende-in-nrw-sichere-testumgebungen-als-effiziente-moeglichkeit-zur-erprobung-neuer-mobilitaetsloesungen/#/